la diversità genetica

Gli individui che appartengono ad una stessa specie, tranne in casi particolari, non sono tutti uguali

geneticamente.

Il grado di differenza tra i genomi dei diversi individui

è la diversità genetica intra-specifica.  Il percorso evolutivo di una specie e le differenze osservabili negli individui conspecifici

dipendono dai risultati originatisi dalle sempre nuove combinazioni genetiche che vengono continuamente

testati dall’ambiente. La varietà e le variazioni del patrimonio genetico di una specie costituiscono

quindi la materia prima su cui la

selezione naturale

(processo in cui l’ambiente agisce sul patrimonio genetico degli organismi favorendo quelli

la cui fitness è maggiore) e

artificiale

(ottenuta tramite manipolazione intenzionale da

parte dell’uomo del genotipo degli individui al fine di ottenere precise risposte evolutive) possono

lavorare e sono quindi alla base di gran parte della biodiversità osservabile oggi.

La diversità genetica non coinvolge solo i singoli individui, ma caratterizza gruppi di

individui con caratteristiche particolarmente affini all’interno della stessa specie(popolazione).

Le popolazioni appartenenti ad una stessa specie

condividono lo stesso pool di geni e si mantengono più o meno isolate le une dalle

altre solitamente per mezzo di barriere geografiche.

Il percorso evolutivo di una specie e le differenze osservabili negli individui conspecifici

dipendono dai risultati originatisi dalle sempre nuove combinazioni genetiche che vengono continuamente

testati dall’ambiente. La varietà e le variazioni del patrimonio genetico di una specie costituiscono

quindi la materia prima su cui la

selezione naturale

(processo in cui l’ambiente agisce sul patrimonio genetico degli organismi favorendo quelli

la cui fitness è maggiore) e

artificiale

(ottenuta tramite manipolazione intenzionale da

parte dell’uomo del genotipo degli individui al fine di ottenere precise risposte evolutive) possono

lavorare e sono quindi alla base di gran parte della biodiversità osservabile oggi.

La diversità genetica non coinvolge solo i singoli individui, ma caratterizza gruppi di

individui con caratteristiche particolarmente affini all’interno della stessa specie(popolazione).

Le popolazioni appartenenti ad una stessa specie

condividono lo stesso pool di geni e si mantengono più o meno isolate le une dalle

altre solitamente per mezzo di barriere geografiche.

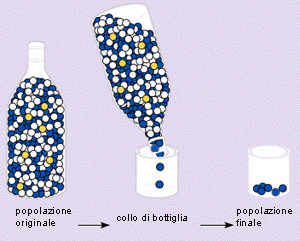

L’isolamento è uno dei fenomeni che stanno alla base del processo di speciazione; infatti, una popolazione completamente isolata dalle altre può sviluppare caratteristiche, determinate geneticamente, sempre più distanti dal ceppo di origine (vedi effetto di bottiglia e del fondatore ) adattandosi sempre più alle particolari condizioni ambientali dell’area di distribuzione fino a differenziarsi a livello di specie. La possibilità di nascita di specie nuove è quindi strettamente dipendente dalla biodiversità a livello dei geni.

In molti casi però, l’isolamento di una popolazione, specialmente se indotto da profonde

ed improvvise modifiche dell’ambiente, spesso di origine antropica, porta a conseguenze negative.

Se il numero degli individui costituenti la

popolazione diviene troppo basso si assiste al fenomeno di inbreeding

(accoppiamento che vede coinvolti individui strettamente imparentati) con conseguente perdita di

variabilità genetica; tale forma di deriva genetica espone gravemente la popolazione ai rischi

comportati da eventuali cambiamenti ambientali.

In molti casi però, l’isolamento di una popolazione, specialmente se indotto da profonde

ed improvvise modifiche dell’ambiente, spesso di origine antropica, porta a conseguenze negative.

Se il numero degli individui costituenti la

popolazione diviene troppo basso si assiste al fenomeno di inbreeding

(accoppiamento che vede coinvolti individui strettamente imparentati) con conseguente perdita di

variabilità genetica; tale forma di deriva genetica espone gravemente la popolazione ai rischi

comportati da eventuali cambiamenti ambientali.

A differenza della diversità a livello di specie o di ecosistemi, la diversità genetica è più difficile da misurare direttamente. Attualmente le tecniche di genetica molecolare forniscono i mezzi per esaminare la variabilità genetica direttamente sul DNA, stabilendo inequivocabilmente la quota di variabilità genetica presente nelle popolazioni naturali. Una di tali tecniche per rilevare la variabilità genetica utilizza gli enzimi di restrizione. Si pensa che le popolazioni conservino a livello delle loro sequenze di DNA un’immensa quota di variabilità genetica.

Se le popolazioni che portano gran parte della variabilità si estinguono, la selezione naturale dispone di una minore quantità di variazioni genetiche su cui esercitare la propria azione e, di conseguenza, le opportunità di sopravvivenza della specie possono essere ridotte. La perdita di variabilità genetica in una specie viene detta 'erosione genetica' .